寒冷化が怖い!

熱狂的温暖化ブーム

昨今,地球温暖化が大いに注目され,二酸化炭素排出量削減について各国が熱心に議論している.しかし,政治家,マスコミ,財界,学者が一団となって同じことの大合唱というのは実に気味が悪い.たしかに地球温暖化によって,水没してしまう可能性のある国々にとっては死活問題であろう.また農作物の収量,その経済効果などに直接関わる当事者達にとって大変重要であることもよく理解出来る.そしてしばしば耳にするのが,温暖化が続くと生物の多様性が減少するので阻止せねばならないという主張であるが,これは果たして本当だろうか?実は過去の生命史は,その反対のことを教えてくれているようだ.ややもすると盛り上がり過ぎた観のある最近の地球温暖化ブームに冷水をかけるべく(!),ここで最新の研究成果を紹介しよう.

大量絶滅

過去の生命の歴史を研究していると,生物の多様性が減少する事件が何度かあったことを学ぶ.特に,短期間に多様な生物種がグローバルな規模で一斉に絶滅する現象は大量絶滅(mass extinction)と呼ばれ,トキやパンダなどのローカルな個別種の絶滅とは区別される.化石の記録が豊富にある最近の5億5千万年間は,生物が繁栄したことが明らかな時代という意味で,顕生代と呼ばれ,古生代,中生代,および新生代に三分される.各々,古いタイプの生物(例えば,三葉虫)の時代,中くらいの古さの生物(恐竜やアンモナイト)の時代,そして新しいタイプの生物(哺乳類)の時代という意味である.これらの時代が明瞭に識別できるのは,境界において急激な生物群の入れ替わりが起こり,堆積岩から産出する化石の種類が,ある特定の地層を境にガラリと変わるからである.恐竜が絶滅した中生代と新生代との境界で起きた事件については,巨大隕石の衝突が原因であったことがよく知られており,ハリウッドのB級超大作映画の題材に用いられたこともあった.しかし,古生代/中生代境界での事件をはじめ,その他の主要な大量絶滅事件の原因は必ずしも明らかにされておらず,研究者の好奇心をくすぐる研究テーマである.

今から2億5千万年前の古生代/中生代境界で,当時海に生息していた無脊椎動物種の90%近くが絶滅した.化石記録は絶滅が2段階で起きたパタンを示している.その規模から判断して,この史上最大の大量絶滅がグローバルな環境変化に関連して起きたことは疑いがない.フィードバック機構によって,ある程度の自己安定性を持つ地球表層環境だが,古生代末に少なくとも二度にわたって強い外力が加わったことがうかがえる.その究極の原因や最初のきっかけが何だったのかは未解明のままだが,研究者の中には昨今の時流にあわせて,火山活動による二酸化炭素増加が起こり地球規模で温暖化したことが原因だろうという者もいる.しかし,最近の私の研究室の成果は,全く正反対のことを明らかにしつつある.どうやら絶滅事件の直前に寒冷化が起きたらしい.

炭素は語る

地球生命の体を作る有機物の主体は炭素である.私達の身体も,もともと地球大気中の二酸化炭素を植物やバクテリアがせっせと光合成して作ってくれた有機物で出来ているので,死んで身体が酸化分解されれば二酸化炭素といういわば元の木阿弥に戻る訳である.通常の食物連鎖の基礎を担う光合成のプロセスで,実は炭素の安定同位体元素の厳密な選別が行われている.自然界に圧倒的に多いのは質量数12の炭素(12C)であり,その同位体である質量数13の炭素(13C)はわずかに1%程度しか存在しない.光合成はそのわずかな13Cさえも排除して,12Cのみで有機物を作ろうと同位体分別を行うため,光合成がさかんな海洋の表層海水は13C過剰となる.生物の死骸が順次分解されれば海水全体の同位体比は変化しないが,栄養塩が十分供給され,分解が追いつかない速度で光合成が進むと,海水はどんどん13C過剰となる.この場合,海水(そして平衡状態にある大気)の二酸化炭素が一方的に消費されるので温室効果が下がり,結果として地球寒冷化に陥ることになる.

堆積岩中に残された炭素の安定同位体比という指標を用いると,過去に起きた寒冷化を明らかにできる.古生代末のペルム紀という時代の海水にこのような13C過剰が起きたことを,最近私達は世界に先駆けて明らかにした.その記録を持つ地層を宮崎県高千穂町上村で見つけたので,上村寒冷化事件(Kamura cooling event) と名付けた.この時期は石炭紀末にピークを迎えた氷河期の直後で,中生代に向かう温暖化の時期とされており,これまでこの事件は見過ごされていた.実は,ほぼこのタイミングに上述の1回目の絶滅が起きており,その一致は偶然とは考えられない.

巨大二枚貝

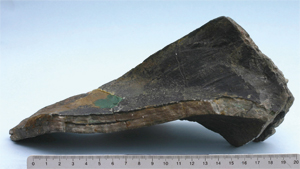

高千穂町でもう一つの重要な発見をした.図1に示すペルム紀の巨大二枚貝化石である.最大の個体は,崖に露出した断面で殻の長さが60 cm,厚さは5 cmもある.殻の端が割れているが,生息時は最大で長さ1 mに達したと推定される.Alatoconchidae科に分類され,化石二枚貝では最大である.一般に二枚貝は海水中の懸濁物を濾過して栄養を取るものが多く,そのような生活様式ではせいぜいハマグリ程度にしか大きくなれない.現世の太平洋・インド洋の熱帯域に棲むオオシャコガイの例があるが,かれらが巨大化できるのは光合成藻類との共生という,いわば反則技の成果である.Alatoconchidaeはクロアチア,チュニジア,アフガニスタンなど世界の9カ所からしか産せず,いずれも当時の赤道域あるいは低緯度地域に限られる.CalTechとの共同研究で高千穂の地層の古地磁気を測定し,当時の南緯12度で堆積したことが判った.北半球中緯度の日本に来たのはその後のプレート運動で運ばれたからだ.高千穂の巨大二枚貝は,その異様な形態からも,現世シャコガイと同様に当時の熱帯域の浅海で光合成共生を営んでいたと推定される.この巨大二枚貝の繁栄が終わり,個体が矮小化したタイミングに上村事件が始まった.

図1 高千穂町から見つかったものと同類のペルム紀巨大二枚貝Alatoconchidae(クロアチア産).最大で長さ1 mに及ぶ個体もある(Isozaki & Aljinovic, 2008).

図1 高千穂町から見つかったものと同類のペルム紀巨大二枚貝Alatoconchidae(クロアチア産).最大で長さ1 mに及ぶ個体もある(Isozaki & Aljinovic, 2008).巨大二枚貝と藻類との共生は熱帯の浅海という貧栄養環境に特化した適応戦略であったらしい.このようないわば熱帯の温暖な環境でスポイルされた生物にとって,寒冷化は致命的であったに違いない.中−高緯度の生物群は寒冷化しても低緯度への避難が可能だが,赤道域の生物群はそこ以上に暖かい場がないのでどこへも逃げられないからである.巨大二枚貝は過去に何度か断続的に出現しては,消えた.いずれも同様の光合成共生を営んだらしい.とくにペルム紀の例については,同様に光合成共生をしていた有孔虫や古生代サンゴが巨大二枚貝とそっくりな消長パタンを示す.巨大二枚貝が出現/繁栄した時期を整理すると,繁栄はいずれも温暖期に限られ,一方その絶滅は寒冷期に起きたことが判った.大局的に見ると巨大二枚貝の絶滅は全生物群の多様性の減少パタンとも調和的にみえる.少なくとも温暖化が原因で大量絶滅が起きたことが証明された過去の例はない.

今そこにある危機は温暖化か?

顕生代の絶滅が寒冷化に関連していたことを紹介したが,もっと古い先カンブリア時代にも寒冷期を境に生物の入れ替わりが起きている.それは23億年前と6億年前の超氷河時代で,当時の赤道までが氷結したので「全球凍結事件」と呼ばれている.化石の証拠が少ないため顕生代の例ほどには明瞭でないが,23億年前のイベントの後に初めて真核生物が現れ,6億年前のイベントの後に初めて硬骨格を有する動物が現れたのは偶然ではない.新しいタイプの生物が出現する前に必ず大きな環境変化が起こり,古いタイプの生物が絶滅したことによって,次の大進化が導かれたからだ.

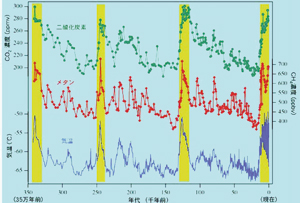

図2 南極の氷に記録された最近34万年間の気温と大気中の二酸化炭素量の経年変化.氷期・間氷期の周期的繰り返しと,間氷期における高温期間が極めて短時間であったことに注目.さて現在は?(http://caos-a.geophys.tohoku.ac.jp/bujunkan/studies/icecore.html)

図2 南極の氷に記録された最近34万年間の気温と大気中の二酸化炭素量の経年変化.氷期・間氷期の周期的繰り返しと,間氷期における高温期間が極めて短時間であったことに注目.さて現在は?(http://caos-a.geophys.tohoku.ac.jp/bujunkan/studies/icecore.html)このように地球生命史を通覧すると,生命が恐れなければならないのは温暖化よりも寒冷化であることが判る.ここで図2を眺めてみよう.南極の氷に記録された最近34万年間の気温と大気中二酸化炭素量の変化で,氷河期と間氷期が繰り返したことが容易に読み取れる.現在に注目してほしい.これまでのパタンと比較すると,次に来るのは間違いなく氷河期であることが判る.このパタンが正確に繰り返されるなら,その開始はかなり急激なものになるだろう.この長周期の気候変動はどうやら太陽活動に関係しているらしい.実は既に次の氷河期が始まっているのに,私達自身が気付かないまま二酸化炭素排出によってそれを阻止しているのかもしれない. さて皆さん,自然の大きなリズムに対する「人類の貢献」を,世界中が誤って評価していると思いませんか?