言語の脳科学−文理融合の試金石

はじめに

人間の言語能力のメカニズムを科学的に解明することは,脳科学だけでなく,言語学や遺伝学,そして工学(人工知能,とくに自然言語処理)の大きな目標です.この研究分野を常にリードしてきたNoam Chomskyが,“Syntactic Structures”(統語構造または文法的構造−注:「文法の構造」は誤訳)という記念碑的な著書を出版したのは1957年ですから,ちょうど半世紀が経ったことになります.Chomskyの所属する言語・哲学科がMIT(マサチューセッツ工科大学)にあることを考えただけでも,この分野の学際性が分かるでしょう.日本の大学では,言語学者は英文科などに所属していることが多く(言語学科は少数しかありません),今なお言語学が典型的な文系の学問の1つのように思われています.私は,物理学科の博士課程のときに脳機能計測の研究を始めて,10年ほど前から言語の問題に本格的に取り組み始めました.その間,科学の一分野として発展しつつある言語学や心理学と同時に,その旧態依然とした姿にも接してきました.新しい境界領域である「言語の脳科学」が実り豊かなものに成長するかどうかは,文理融合における一つの試金石になると考えています.

言語にまつわる3つの誤解

言語は日常生活で空気のように身近にあるため,かえってその特性やメカニズムが見えにくいものです.言語に関係した問題を専門とする研究者にとっても,これは同様の盲点になりがちです.言語にまつわる最も大きな誤解を,3つ挙げて考えてみましょう.

第1は,言語が基本的に模倣の能力に基づいているという考えです.確かに,母語は親や保護者の話す言語であり,これを模倣せずに言葉を身につけるのは不可能です.サルの脳研究において,自分の動作だけでなく相手の同様の動作に反応する神経細胞(ミラー・ニューロン)が報告されて以来,言語との関連が繰り返し指摘されてきました.「心の理論」というモデルに基づいて他者の心を理解するときにも,こうした模倣が重要だと考えられており,模倣が再帰的計算(ある計算の結果に対して同じ計算を繰り返すこと)の最初の段階であるとの拡大解釈まで見られます.しかし,オウムなどの鳥類が示す驚くべき音声の模倣が言語の形式(文法)や意味を何ら反映していないことを考えれば,模倣の能力と言語能力の間に本質的な違いがあることは明らかです(『言語の脳科学』2002年).人間は決められた単語と文法に従って,自分の経験したことのない新しい単語の組み合わせを理解できますし,原理的にはどんなに長い文を作ることも可能です.このような言語能力に見られる創造性こそが人間に特異的な本質であって,これを他の動物に見られる模倣や連想の能力の延長で考えること自体に無理があるのです. 第2の誤解は,言語が基本的に意味の伝達に基づいているという考えです.確かに,意味の分からない言語で意思の疎通を図ることは不可能です.しかし,このような素朴な考えでは,チョムスキー革命以降の言語学が,文法の特性を明らかにするアプローチとして半世紀にわたって着実に発展してきたことを理解できないでしょう.言語の形式と意味を分離することが,現代言語学の出発点なのです. 第3の誤解は,「文法」の定義そのものです.日常的には,文法は「言葉の正しい使い方に関する規則」と考えられています.動詞の活用規則がその典型で,日本語動詞の五段活用や,三人称・単数・現在で英語動詞に”s”がつく例などが有名ですし,国文法や英文法のように,文法は学校教育で習うものと思われているわけです.これに対して言語脳科学では,文法を「母語話者の脳にある言語知識であり,単語および文の生成や理解に必要な規則の体系」として定義します.この文法は,人間の言語に共通した普遍文法の原理と,個別言語のパラメーターより成り,言語環境において乳幼児が特別な教育なしに獲得できるものです.

文法の本質は再帰的計算

このように,科学が対象とする「文法」とは,抽象的で(ma=Fのように変数を用いて表される物理学の法則と良く似ている),かつ普遍的な(あらゆる人間の言語に共通して見られる)形式であり,その典型的な例は文の「統語構造」です.例えば,「これは太郎の建てた家で飼っている犬の食べたご飯」という文では,この文の先をいくらでも長く続けることができるだけでなく,文頭の「これは」という代名詞が常に文末の名詞を指すという構造があることは,国文法の知識がない子供でも「自然に」分かるのです. こうした統語構造は,本質的に「再帰的計算」に基づいていて,(((1+1)+1)+1)+ … のような無限数列や連分数の例からも明らかなように,数学の基礎となる原理なのです.

人間の認識世界と数学世界

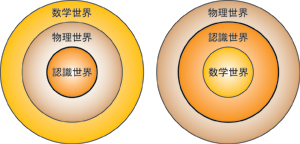

人間の脳や言語は,自然界の物理法則が支配する物理世界に含まれるわけですから,図1左のように,われわれの「認識世界」も物理世界の中に含まれることになります.さらに数学ではどんなに高い次元でも(無限次元まで)考えられるので,4次元の「リーマン空間」である物理世界の外に「数学世界」が広がっていることでしょう.

それでは,どうやってわれわれは物理世界の外に純粋な数学世界があることまで「分かる」のでしょうか.つまり,自然界の埋め込み構造の奥深くに人間の認識世界があるはずなのに,なぜ人間は自然をあたかも外から眺めることができるのでしょうか.これが,以前に指摘した「認識のパラドックス」(『科学者という仕事』2006年)です.

もし人間に再帰的計算の能力が備わっていなかったら,自然数の概念すら生まれなかったでしょう.従って,「数学世界」は,あくまで言語能力を持つ人間の認識世界の一部であると見なすべきなのではないでしょうか.このように考えると,図1右のように,数学世界は認識世界の中に含まれることになり,認識のパラドックスは解決します.

図1 認識のパラドックス(左)とその解決(右)

図1 認識のパラドックス(左)とその解決(右)また,スコア(総譜)を前にして交響曲などを聴くと,その再帰的構造が明快に分かりますし,マトリョーシカの人形が再帰的構造そのものを表していることからも,「再帰的計算」が人間の創造的な芸術的活動をも支えていると考えられます.従って,言語能力の基礎原理は,人間に固有の知的活動や文化を生み出す原動力なのです.これまで文系の領域であると考えられてきた芸術もまた,実は人間の認知構造という自然界の制約を受けて成立していることが分かります.

脳の言語中枢

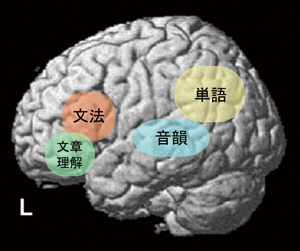

次の課題は,以上のような理論的な仮説を実証することです.私の専門である言語脳科学では,fMRI(機能的磁気共鳴映像法)などの手法を用いて,文法処理の時に普遍的に働く中枢(文法中枢)が左脳の前頭葉にあることを突き止めています(図2).この「文法中枢」は,言語中枢の1つであるブローカ野の一部であり,文法中枢が再帰的計算の座であることを証明すべく,実験的な検証を進めているところです.また,文章理解に必要とされる中枢が文法中枢のすぐ下側にあることが,日本語だけでなく日本手話でも確かめられています.一方,別の言語中枢であるウェルニッケ野は,側頭葉にある音韻の中枢と,頭頂葉にある単語(意味)の中枢に分けられます.言語に関するこれら4つの基本要素を処理する部位を大脳皮質の上に示したのが,「言語地図」です.

図2 人間の左脳の「言語地図」(Science 310, 815-819を改変)

図2 人間の左脳の「言語地図」(Science 310, 815-819を改変)おわりに

20世紀の物理学が理論物理学と実験物理学の両方の進歩に支えられて発展したように,21世紀の言語脳科学は理論言語学と実験脳科学を両輪として,文系と理系の融合領域である「人間科学」をさらに開拓していくものと期待されます.人間科学にとって,文系と理系の垣根は,百害あって一利なしで,しかも既存の学問分野を単に寄せ集めただけでは新しい発見はありません.人間だけに備わった言語能力のメカニズムを解明することで,人間の心の深奥にある認知構造や創造性の謎に迫ることができ,きっとそこに新たな自然法則が次々と見出されていくことでしょう.こうした努力の積み重ねが,真の文理融合の突破口になるものと考えています.