ナノ構造分子システムで実現する光機能デバイス

物理・化学・生物の境界に位置する「ナノ構造分子システム」

米国で始まったナノテク分野への大規模財政支援をきっかけに,世界中でナノテク研究が加速しているが,そのルーツは意外に古い.ファインマンが「1辺5原子の立方体に情報1ビットを詰めれば,世界中の本の全情報を砂粒一つに収めることができる」と述べたのは,1959年のことであった.当時は,ICの発明で素子の小型化がスタートした時代である.実際にICは超LSIへと進化したが,やがてシリコン系集積回路の微細化限界も指摘されるようになった.これに対し,1974年にアビラムらが「分子整流器」を提案し,1977年に白川らの「導電性高分子」が発表され,分子エレクトロニックデバイス(MED)への期待は大きく膨らむようになった.1980年代には,「走査プローブ顕微鏡」が,原子像や分子像の直接観察を可能にした影響も大きい.こうした研究の流れは,今日多数の研究者が凌ぎを削る単一分子操作や単一分子計測に繋がっている.

一方,もともと分子のみで形作られる生物の組織はどうなっているのだろうか.蛋白は,わずか数nmにも満たない空間の中で機能分子を巧妙に組織化し,複雑な仕組みを働かせている.中には,既存の電子デバイスや光デバイスでは到底及ばないナノ空間で,電子や光子を自由自在に運んでいるものもある.植物の光合成を担う蛋白たちである.(これらについては,Frontie`re 1996, p8-9参照).光合成を行う蛋白の原型は,27億年前には既に完成していたと考えられているから,生物はその頃からナノ構造を持つMEDを利用していたとも言えよう.筆者らは,現在のナノテクブームが始まる少し前から,生物が行っているような分子軌道間の電子遷移を利用してデバイスを造ろうと考え,ナノ構造分子システムに関する研究を進めてきた(光化学,19巻,2-9,1995).なかでも,光エネルギー変換機能に重点を置いている.物理・化学・生物の境界に位置する研究である.

色素分子の自己組織化で,光機能性をもつナノ構造体を作る

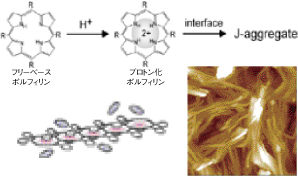

図1 界面におけるポルフィリンJ会合体の形成と,生成したJ会合体ナノファイバーT(4-MeOP)PのTM-AFM像

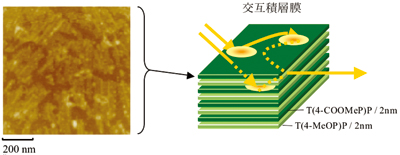

図1 界面におけるポルフィリンJ会合体の形成と,生成したJ会合体ナノファイバーT(4-MeOP)PのTM-AFM像色素分子が遷移双極子モーメントを揃えて自己組織化した「J会合体」は,複数の分子に励起が非局在化した集団励起状態を与える.J会合体を形成する色素には,シアニン色素などの直線型分子が多いが,植物が持つクロロフィルと似た構造をもつポルフィリンも静電的相互作用や疎水性相互作用などの条件が整えばJ会合体を生じることがわかってきた.ポルフィリンJ会合体は,光合成の光捕集を担うクロロゾームや光捕集蛋白複合体の中にあるクロロフィル集合体のモデルになる.筆者らは,プロトン化した非水溶性テトラフェニルポルフィリン誘導体が,液−液,あるいは気−液界面で自己組織化し幅数十nm,長さ数百nm程度のJ会合体ナノ結晶を生じることを報告した(JACS,125巻,2792-2796,2003).このJ会合体の物性は,隣接分子間のスタック構造の違いでずいぶん変化する上,ポルフィリン溶液を大過剰に使うと,気液界面に幅数百nm,長さ数千nmにも及ぶポルフィリンJ会合体ナノファイバー(図1)が生成することもわかった.一方,水面を覆う分子数を単分子以下になるよう制限して溶液を展開すると,気液界面に単分子超薄膜が生成する(図2).この分子膜は,一方向に配向したJ会合体のドメインがモザイク状に集合した構造で,両親媒性の混ぜ物無しでLangmuir-Blodgett膜を与える.励起子エネルギーの異なる2種類のポルフィリンJ会合体の積層ナノ構造体では,分子の集団から別の分子の集団へナノメートルスケールで励起子のエネルギー移動が効率よくおこることもわかった(図2).このような集団励起状態間のエネルギー移動が実験的に確かめられたのは初めてである.さらに,水溶性ポルフィリンのJ会合体について,構造相転移やドーピングによる電子伝導性発現など,新しい物理化学的な機能が次々とわかってきた.また,J会合体のマクロな散逸構造が,置換位置の僅かな違いにも強く依存することを見出した.生体機能を模倣する自己組織化分子集合体としてのポルフィリンJ会合体のナノ構造制御は,さまざまな新機能発現につながりそうだ.

図2 T(4-MeOP)PのJ-会合体単分子膜(ナノシート)のTM-AFM 像とヘテロ積層構造体による励起子間エネルギー移動の模式図

図2 T(4-MeOP)PのJ-会合体単分子膜(ナノシート)のTM-AFM 像とヘテロ積層構造体による励起子間エネルギー移動の模式図色素とナノ構造を利用した太陽電池で,蓄電できる太陽電池ができた

一方,色素分子を使った電子デバイスとして,光合成型太陽電池の研究が進められている.これは,n-TiO2などの半導体に色素を吸着させた光電気化学セルで,本多,藤嶋らの1970年代の研究がもとになっている.色素増感太陽電池(DSSC)と呼ばれるこの太陽電池は,自由に彩色したりフィルム化することもできるので,太陽電池の用途拡大の決定打として期待される.なかでもグレッツェルらによりRu系色素とTiO2ナノ粒子焼結薄膜を用いたDSSCでエネルギー変換効率10%を超えるものが報告され一躍脚光を浴びるようになった.そのメカニズムは,光吸収して励起状態になったRu色素がTiO2の伝導帯に電子を注入し,その電子が外部回路を通り対極へ流れ,酸化されたRu色素が作るI3−に電子を渡すという「光酸化還元反応」である.

図3 ポリピロールを用いたES-DSSCのエネルギーダイアグラムと作動原理

図3 ポリピロールを用いたES-DSSCのエネルギーダイアグラムと作動原理筆者らは,このDSSCが,光エネルギーをいったん化学エネルギーに変換したあと電気エネルギーを生じるので,途中で生じた化学エネルギーをつかまえれば蓄電できることに気がついた.2002年の終わりごろ,DSSCを用いて蓄電機能をもつ太陽電池を初めて実現し,エネルギー貯蔵型色素増感太陽電池(Energy-Storable Dye-Sensitized Solar Cell, ES-DSSC)と名づけた.その基本構造(図3,Chem. Commun.,974-975,2004)は,DSSCと二次電池を融合した形になっている.太陽電池部分にはグレッツェルセルと同じものを用い,電荷蓄積部分には酸化還元電位がTiO2の伝導帯(Ec)よりも低く,DSSC内のヨウ素レドックスの酸化還元電位より十分高く,可逆性の高い電子移動を行う導電性高分子のポリピロールを用いた.光照射時にA─B間を閉じC─D間に負荷がない状態は光蓄電のみがおこる.C─D間に負荷がある状態では太陽電池出力しながら蓄電もできる.暗時にC─D間に負荷がある場合,蓄電されていれば出力がとれる.このように,ES─DSSCでは太陽電池出力時の光充電過程と放電過程とでは,同じ方向に出力できる.太陽電池自体に蓄電機能を付与することは昔から考えられてはいたが,従来のp─n型太陽電池では原理的に不可能であった.われわれがDSSCを用いて初めて可能になったのである.このセルでは,ポリピロールのナノ構造を均一に保つことが特性の良い蓄電材料を作る上で重要であることがAFM測定でわかった.最近では,このES─DSSCの改良を進め,イオン交換膜と導電性高分子をハイブリッドした電荷蓄積電極を用いて,光充電速度やエネルギー貯蔵効率を高めることに成功している.蓄電材料の重さで換算すればリチウムイオン電池の半分ほどの性能を持つ材料もできている.色素増感太陽電池の多機能化のひとつとして光蓄電機能の今後の展開には期待が持たれる.

おわりに

ナノ構造分子システムの研究は,まだまだ未開拓の研究分野である.本稿では,紙面の関係で割愛したが,われわれのグループでは現在,πラジカルの秩序配列分子系によるスピン整列(JACS,126巻,1354-1355,2004)の研究や,フォトニックバンドの分子制御(JACS,126巻,8314-8319,2004)など,多方面にわたる研究を進めつつある.(http://dolphin.c.u-tokyo.ac.jp/~segawa/index.html)本研究は,積水化学「自然に学ぶものづくり研究助成プログラム」,文部科学省科学研究費補助金特定領域研究「光機能界面の学理と技術」,NEDO「革新的次世代太陽光発電システム技術研究開発」などから,研究費のご支援をいただいた.この場をお借りして御礼申し上げたい.